|

|

作者:

计金标(北京第二外国语学院)

王何鸣(中央财经大学财政税务学院)

一、引 言

地方政府竞争理论起源于Tiebout在1956年提出的“用脚投票”模型,是财政分权理论的重要研究内容。地方政府税收竞争是指同一国家内的地方政府利用税收政策工具,吸引要素资源流动,促进辖区经济发展的行为。地方政府的税收竞争行为,本质上是地方政府税权的配置问题。在我国财政分权体制下,虽然地方政府没有完全独立的税权,但仍可使用税收优惠政策、税收先征后返、税务行政自由裁量权等参与税收竞争。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出,我国已转向高质量发展阶段,要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,破除妨碍生产要素市场化配置和商品服务流通的体制机制障碍,促进区域协调发展。在新发展阶段,研究地方政府税收竞争问题具有强烈的现实意义。

关于税收竞争策略的研究,国外学者主要采用理论模型分析和实证检验等方式。Zodrow 等(1986)、Mintz 等(1986)、Wilson(1999)等人认为税收竞争会导致“竞争逐底”(race to the bottom)。在实证检验时,国外学者一般会构建税收反应函数,观察斜率的方向和大小。Case 等(1993)、Heyndels 等(1998)、Brueckner 等(2001)、Karin 等(2007)对美国、比利时、瑞典等的税收竞争进行研究,得出税收反应函数斜率为正的结论。由于国外的研究是基于西方财政体制,与我国的财政体制、经济体制和经济发展阶段均存在差异,所以相关模型设定和变量选择等要进行调整。

国内学者主要采用描述性分析、博弈论和回归分析等方式,对税收竞争策略进行研究。随着空间计量研究方法的引入和成熟,国内学者开始使用空间计量工具进行实证检验,但在数据、税种、模型和研究方法上有所差别。沈坤荣 等(2006)、袁浩然(2010)选取了个别年份各省份的截面数据进行回归,前者发现各省份的税收竞争行为是策略替代的,但后者发现是策略互补的。郭杰 等(2009)、马蔡琛 等(2014)、刘清杰 等(2019)使用省级面板数据,发现增值税、企业所得税等税种是策略互补的;邓子基 等(2012)认为省级政府间的税收竞争策略在同一年内是策略互补的,在滞后年则是策略替代的;邓慧慧 等(2017)发现增值税、所得税竞争策略是互补的,但营业税呈现竞争策略替代特征。国内文献鲜有针对税收竞争策略产生原因的理论研究。虽然个别文献提到了税收竞争的外溢性,但分析不够全面,如果没有分析清楚税收竞争的产生机理,很难有针对性地给出政策建议。

与现有研究结果相比,本文试图在三个方面有所创新:第一,从“被动参与”和“主动参与”两个角度分析税收竞争策略的来源,结合实证检验结果,有针对性地给出对策建议;第二,考虑到各省份税负可能的自相关效应,在空间计量回归时加入了税负滞后项,利用动态的双向固定空间杜宾模型进行实证检验,使模型设计更贴近现实情况;第三,使用了2000—2019年的省级面板数据,相比以往研究时间跨度更大,并分别采用区分不同税种和改变样本区间、改变空间权重矩阵等方式对模型进行稳健性分析,使研究结论更加可靠。

二、税收竞争策略的产生机理

竞争策略是指竞争主体为应对外部环境变化而采取的针对性措施。为研究省级政府税收竞争策略的产生机理,本文分别对税收竞争的手段和策略来源进行分析。

(一)税收竞争的手段

税收竞争产生的前提是地方政府具备税收竞争的手段,即能够吸引外部要素进入本地、实现地方政府经济或政治利益的税收政策工具。西方国家地方政府的财政自主权较大,税收竞争的形式主要是税率竞争,而我国地方政府的税收立法权和管理权受限,不能完全自主决定税率的高低,税收竞争的形式跟西方国家也有所不同。所以,对于我国地方政府间税收竞争问题的研究,仅仅关注税收优惠是不够的。按照政策性质不同,本文将省级政府的税收竞争手段分为三类。

1.税收优惠政策。一是中央出台的区域性税收优惠政策。目前我国区域性税收优惠的对象主要是西部地区、个别东部省份,以及粤港澳大湾区、福建平潭综合实验区、广东横琴新区等,相关政策由法律或行政法规明确。二是税收法律法规明确地方政府有权决定的税收优惠。如《房产税暂行条例》规定纳税人纳税确有困难的,可由省、自治区、直辖市人民政府确定,定期减征或者免征房产税。三是民族自治区域制定的地方性税收优惠政策。《民族区域自治法》规定民族自治地方的自治机关在执行国家税法的时候,除应由国家统一审批的减免税收项目以外,对属于地方财政收入的某些需要从税收上加以照顾和鼓励的,可以实行减税或者免税。

2.税收先征后返政策。税收先征后返是指地方政府以税收奖励或财政补贴的名义,对本地企业已上缴的税款给予不同程度上的返还。地方政府将取得的税收收入采用财政返还的形式又退还给企业,用来吸引企业的进入。由于返还的金额或比例通常和企业已经缴纳的税收挂钩,其政策效果等同于减免税,也被称为“税收返还奖励”“税收贡献奖励”“财政返还”等。经查阅政府网站,安徽、河南、贵州、山东等地均有相关政策。根据2020年上市公司年报数据,有166家上市公司财务报表中“非经常性损益中”存在“税收返还、减免”项目,合计7.65亿元。

3.税务行政自由裁量权。根据《税收征管法》及其实施细则、《发票管理办法》和《税务登记管理办法》等,我国税务机关在核定应纳税额、税收违法情节认定、税务行政处罚幅度和税务行政处罚行为等方面具有自由裁量权。有些地方可能会利用税务行政的“弹性空间”,包括税基、税率、减免税在内的税收要素认定标准,以及税务行政处罚尺度等,从而影响税源流动。近些年,随着国家对税务行政处罚的自由裁量权进行规范,自由裁量权的不当行使行为得到有效遏制。

(二)税收竞争的策略来源

本文根据竞争策略产生的主动程度,从“主动参与”和“被动参与”两个角度分析税收竞争的策略来源。

1.主动参与情形。(1)政策模仿。政策模仿是指某个地方政府主动模仿其他地方的税收竞争政策。通过政策模仿,地方政府的税收竞争政策与被模仿对象趋同,从而形成策略互补行为。政策模仿之所以可行,原因有二:一是我国财税体制相对集中,各地在财税体制上的差异有限;二是各地主要官员的跨地区流动为政策模仿提供了条件。(2)政策学习。政策学习与政策模仿不同,模仿是直接复制,而学习更多强调的是适应性调整。政策学习产生的策略互动关系可能是趋同的,也可能是不同的。如果某个地方发现其他地方的税收竞争政策带来了积极影响,并且两个地方的经济环境类似,一般会采用同样的竞争政策;但如果发现政策效果不理想,或者政策适用的经济环境有所差异,则该地方政府会吸取政策的经验教训,采用不同的税收竞争政策,或根据当地情况进行优化改进。

2.被动参与情形。(1)要素溢出。溢出效应理论来源于福利经济学中的负外部性,即一个主体在经济活动中获取的收益由其他主体承担相应的成本。税收竞争中的溢出效应是指某个地方政府的税收竞争政策影响了要素的跨区域流动,从而对其税收竞争策略产生影响。如果某个政府采取税收政策使该地区的实际税负下降,相邻地区的生产要素由于追求利益最大化的动机驱使,可能会跨区域流向成本更低的区域。相邻地区政府要留住生产要素或再吸引其他生产要素流入,就要采取同样降低税负的方式,从而形成策略互补关系。要素溢出与政策模仿的区别有二:一是前者是地方政府的被动应对行为,而后者是主动作出的;二是前者一般发生在相邻的地区之间,而后者没有地域限制。(2)政策协调。政策协调是指不同地方政府在协调干预下采取的税收竞争政策。协调安排来自共同上级政府的指导或干预,也可能由第三方机构协调,结果可能是策略替代或互补的税收竞争行为。不同于要素外溢效应,地方政府可以有针对性地采取符合自身利益最大化的策略,政策协调更多是基于保证公平竞争、维护统一市场、协调区域发展等目的,为了避免恶性税收竞争和地方保护主义的产生,实现区域内整体利益的最大化。

综上所述,因为政策模仿、政策学习、要素溢出、政策协调等原因,地方政府间的税收竞争形成不同的策略互动关系。一般而言,政策模仿、要素溢出会形成策略互补的税收竞争行为,而政策学习和政策协调可能形成替代策略,也可能是互补策略,最终的策略选择综合各种因素而作出。

三、空间计量回归

从前文分析可看出,地理位置相邻近的省份,更容易产生税收竞争现象,主要因为:一是交通相对便利,税源产生流动的可能性更大,溢出效应更加明显;二是相邻地区的经济发展、人文社会条件也类似,政策模仿和学习的可能性更大。故可推断地方政府间税收竞争策略可能具有空间相关性。本文使用空间计量模型检验我国各省份税收竞争策略是否存在空间互动关系,以及所呈现的特点。

(一)税收反应函数模型设定

在使用空间计量模型前,首先构建各省份间的税收反应函数。

式(1)中,taxburdeni,t和taxburdenj,t分别代表i、j两个地区的税收负担,wi,j代表(n×n)阶的地理距离权重矩阵,Xi,t代表本地区的其他控制变量,β为本地区控制变量影响系数,εi,t是随机干扰项。ρ为税收竞争反应系数,代表其他地区税收负担变化对本地区产生的影响。一般而言,税收竞争反应系数越大代表税收策略相关性越强,系数值为正代表策略互动关系为同向的,即存在策略互补的竞争行为,反之代表策略替代的竞争行为。本文借鉴这种基本形式,同时由于本地区税收负担不仅会受到其他地区税收负担的影响,也可能受到其他地区经济发展水平,或两者产生的间接效应的影响,故本文进一步构造了空间杜宾模型。

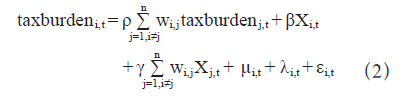

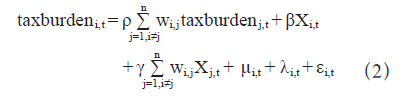

式(2)中,Xi,t和Xj,t分别代表i、j两个地区的其他控制变量,wi,jXj,t为空间滞后解释变量,γ为其他地区控制变量影响系数,μi,t和λi,t分别代表个体固定效应和时间固定效应,其他变量解释和式(1)一致。

(二)变量说明

模型的核心解释变量是税收负担,用taxburden表示,用税收收入占国内生产总值的比例表示。取各省份的省会之间距离的倒数,然后进行标准化处理,使每行元素之和为1,构建地理距离权重矩阵wi,j。对于控制变量,考虑到影响税负的因素众多,为了尽可能消除其他经济特征变量对税负的影响,避免遗漏变量带来的内生性误差,本文参考了郭杰 等(2009)、李文 等(2013)、刘清杰 等(2019)和徐青(2021)等的指标设计方法,选取了劳动力、资本、经济结构等方面的控制变量,具体包括:第一,劳动力,用就业人数表示,记为empl;第二,资本存量,用社会固定资产投资表示,记为caiptal;第三,经济开放度,用进出口额占国内生产总值的比例表示,记为open;第四,产业结构,用第二、第三产业增加值之和在国内生产总值的占比表示,记为stru;第五,城镇化水平,用城镇人口占常住人口的比例表示,记为ubr;第六,财政支出,用人均财政支出即每个省份的财政预算支出除以常住人口数表示,记为PE。

(三)数据来源和描述性统计

本文选取2000—2019年我国各省份的面板数据进行实证分析,原始数据来自国家统计局和各省份统计年鉴、税务年鉴。为了减少异方差的影响,增加数据的可比性,对劳动力(empl)、资本存量(caiptal)、财政支出(PE)变量进行对数处理。相关指标的统计性描述如表1(略)所示。

(四)回归分析

首先判断模型中是否应当加入空间变量。本文采用拉格朗日乘子检验(LM检验)和稳健LM检验判断空间误差效应和空间滞后效应,相关检验结果均在1%水平上显著,说明变量同时包括空间滞后和空间误差效应。根据豪斯曼检验(Hausman检验)结果,选用固定效用模型进行分析。因为有空间滞后解释变量wi,jXj,t的存在,以及最小二乘法解释变量外生的假设,为得到税收竞争反应系数ρ的一致估计量,本文选用极大似然估计方法。同时,考虑到各省份税负可能有自相关效应,所以在回归时加入被解释变量的一阶滞后项,使模型更加贴近现实情况。

根据表2(略)所示的沃尔德检验(Wald检验)和似然比检验(LR检验)结果,在1%显著性水平上,空间杜宾模型拒绝退化为空间滞后模型或空间误差模型。并且从模型的回归结果可以看出,三个模型税负的滞后项均有显著的正向影响,说明地区的税负变动有显著的路径依赖特征,在模型中加入滞后项是合理的。

模型1为个体固定效应模型,模型2为时间固定效应模型,模型3为双向固定效应模型,即个体效应和时间效应均固定的固定效应模型。三个模型的税收竞争反应系数ρ显著为正,说明地区之间税负互动性很明显,省级政府的税收竞争存在空间策略互动性。税收竞争反应系数ρ为正值,说明地区税收竞争策略互动关系为同向的,即存在策略互补的税收竞争行为,可以印证税收竞争溢出效应的假设。在地理位置比较近的省份,如果一个政府采取税收竞争手段使该地区的实际税负下降,相邻省份要留住生产资源,也会采取同样的策略措施降低本地区的税负,这就形成了策略互补的税收竞争行为。从三个模型对比来看,个体固定效应模型拟合优度明显较低,而相对于时间固定效应模型,双向固定效应模型的各项系数显著性更强,所以应当选择双向固定效应模型。从估计结果看,地理相邻地方政府的税收竞争反应系数ρ为0.343,代表相邻省份的税负变化1%,平均会导致本省税负同向变化0.343%,说明2000—2019年我国各省份税收竞争策略存在空间相关性,并以策略互补竞争为主。根据前文对税收竞争策略产生机理的分析,可以推测我国省级政府税收竞争的要素溢出效应和政策模仿现象较为明显。

控制变量基本符合现实预期。由于控制变量不是本文研究重点,且个别变量的传导机制比较复杂,本文仅作简要分析。劳动力(lnempl)、经济开放度(open)、产业结构(stru)和财政支出水平(lnPE)的回归系数显著为正,原因可能分别为:一是就业人数越多的省份,税基越广泛,税负也较高;二是虽然国家有出口退税政策,但经济开放度高的省份,往往综合实力较强,能够吸引更多税源;三是产业结构值越大,即第二、三产业增加值在国内生产总值中占比越高,考虑到第二、三产业税负高于第一产业税负,故整体税负较高;四是财政支出需求越大,地方政府的税负也越高。资本存量(lncaiptal)的回归系数显著为负,原因可能是资本倾向流入税负较低的省份,也印证了前文提到的“要素溢出”效应。

四、稳健性检验(略)

五、主要结论和政策建议

(一)主要结论

本文首先研究省级政府税收竞争策略的产生机理,对税收竞争的手段、竞争的策略来源进行理论分析,然后选取2000—2019年的省级面板数据,采用动态双向固定效应空间杜宾模型进行实证检验,主要结论有两点。(1)目前,我国省级政府参与税收竞争的手段主要有三类,即税收优惠政策、税收先征后返政策和税务行政自由裁量权;受政策模仿、政策学习、要素溢出、政策协调等影响,地方政府间的税收竞争形成不同的策略互动关系。(2)2000—2019年,我国各省份税收竞争策略存在空间相关性,呈现策略互补特征,且2010—2019年竞争策略的一致性增强。就税种而言,企业所得税的税收竞争反应系数大于增值税;就策略互动形式而言,以相近地理位置的竞争为主。

(二)政策建议

从历史经验看,良性的税收竞争能够调动地方政府发展经济的积极性,提高要素配置效率,但如果产生大规模“竞争逐底”现象,不仅会造成资源配置扭曲,破坏市场秩序,而且会影响中央宏观调控效果,不利于区域协调发展。营造良好的税收竞争秩序能够有效约束恶性税收竞争现象,为良性竞争的持续进行提供保障。根据前文分析的竞争策略产生机理和实证分析结果,本文提出以下政策建议。

1.规范税收竞争手段。2014年以来,国家通过集中清理地方出台的税收优惠政策、国税地税机构合并、营改增等系列改革措施,基本遏制了地方政府越权、不合理的减免税行为。考虑到目前税收竞争策略互动依旧显著,说明制度外的竞争手段可能仍然存在。这实质上是行政权力滥用,不符合税收法定原则要求。规范税收竞争手段是建立良好税收竞争秩序的前提。首先,要规范税收先征后返还行为。税收的先征后返本质上也是减免税收的一种形式。要将税收先征后返的审批权限划归中央,如果没有法律授权,各地方政府一律不得自行制定税收先征后返政策。如确需通过税收先征后返政策予以扶持,应按照税收法定原则,由各地方政府按照减免税的权限申请后实施。其次,要加强税收征管的标准化建设,完善税务行政裁量权基准制度,推进税收征管数字化转型升级,约束税务行政自由裁量权空间,健全自由裁量责任追究制度。最后,适当赋予地方政府税收立法权。目前制度内的税收竞争手段相对缺失,建议适当授予省级政府税收立法权,让地方根据实际需要,依法制定地方税收优惠政策,在法律授权的前提下参与税收竞争。

2.完善税收争议协调机制。由于我国地方政府税收竞争整体呈现“竞争逐底”的互补策略,在税收竞争中难免会出现争端。为此,合理利用“被动参与情形”中的“政策协调”指导或干预不同地区的税收竞争策略,不仅可以限制恶性税收竞争行为,还能减少竞争中产生的摩擦成本,实现区域间税收利益的合作共赢。目前京津冀、长三角等地区已尝试探索建立税收协调工作机制,取得了积极效果。建议在全国范围内推广税收协调合作机制,加强区域间的税收合作。首先,明确税收协调机构。各地税务机关设置专门机构负责协调下级的税收争议、对接同级税务机关处理征收争议事项等。在税收争议事项发生较多的区域,形成定期协调联席会议制度。其次,建立税收争议评审机制。组建由税务、司法、市场监管等部门,以及律师事务所、税务师事务所等第三方机构在内的跨区域评审委员会,对税收争议事项作出科学评估和专业裁决。最后,建立税收信息分享机制。对于税基流动性强的税种,特别是对税收竞争强度相对较大的企业所得税,建立常态化涉税信息交换机制。

3.建立税收竞争评价机制。税收竞争策略来源中的“要素溢出”效应是形成互补策略的重要原因。考虑到一些地区由于自然禀赋、经济发展阶段等原因,生产要素更易受外部政策影响而流动到其他区域,在税收竞争中处于劣势地位,此时税收竞争可能加剧区域间的不平衡发展。为减少税收竞争带来的负外部性,需要建立税收竞争评价机制。由于制度内的税收竞争手段主要是税收优惠政策,所以重点在于税收优惠政策的评价。应通过建立科学规范的税式支出制度,综合评估税收优惠政策的成本和收益,将政策效果显性化。在评估成本收益时,不仅要考虑地区内部的影响,还要测算对其他区域带来的外部性影响,尤其地理位置相近的地区。利用税收竞争评价的结果,可实现三大目标。一是及时清理违法违规、影响公平竞争、负外部性较强的税收优惠政策。二是完善税收优惠政策公平审查机制。2021年,国家公布了《公平竞争审查制度实施细则》,其中涉及税收政策的审查,但相关审查标准有待进一步细化。应用评价结果,不仅可以细化完善税收优惠政策的审查标准,而且能够对审查标准进行动态优化。三是优化政府税收考核指标。地方政府参与税收竞争,尤其是“主动参与情形”,其动因主要来自考核压力。将税收竞争评价结果纳入政府考核指标,可对恶性或不公平的税收竞争进行负向激励。

(本文为节选,原文刊发于《税务研究》2022年第6期。)

欢迎按以下格式引用:

计金标,王何鸣.我国省级政府税收竞争策略研究:基于动态双向固定效应空间杜宾模型的检验[J].税务研究,2022(6):89-96.

-END-

●税法溯及规范的范围、过渡及其立法建构

●论“一事不二罚”在税收征管中的适用

●税企直通车建设实践探索

●构建智慧税务新生态:逻辑起点、基本框架与关键环节

●我国环境保护税优化建议

●基于减排视角的环境保护税税制要素研析

点击“阅读原文”快速投稿~ |

-

|

京公网安备 11010802035448号

( 京ICP备19053597号-1,电话18600416813,邮箱1479971814@qq.com ) 了解Tax100创始人胡万军

优化与建议

隐私政策

京公网安备 11010802035448号

( 京ICP备19053597号-1,电话18600416813,邮箱1479971814@qq.com ) 了解Tax100创始人胡万军

优化与建议

隐私政策

京公网安备 11010802035448号

( 京ICP备19053597号-1,电话18600416813,邮箱1479971814@qq.com ) 了解Tax100创始人胡万军

优化与建议

隐私政策

京公网安备 11010802035448号

( 京ICP备19053597号-1,电话18600416813,邮箱1479971814@qq.com ) 了解Tax100创始人胡万军

优化与建议

隐私政策

【全网最全】31个省市!残保金政策汇编及申

【全网最全】31个省市!残保金政策汇编及申

全网最全|2022年失业保险稳岗补贴政策汇总

全网最全|2022年失业保险稳岗补贴政策汇总

2021年个税汇算容易出现哪些错误?税务总局

2021年个税汇算容易出现哪些错误?税务总局

【全网最全】历史上最高规模退税减税!2022

【全网最全】历史上最高规模退税减税!2022