|

山西省117个县区财政自给率——基于2019年的数据分析

(第647期)

山西省位于黄河中游东岸、太行山以西,简称“晋”,该省地势呈东北斜向西南的平行四边形,截至2020年末,山西省下辖11个地级行政区,共有26个市辖区、11个县级市、80个县,合计117个县级区划(具体见图1、表1)。

图1 山西省行政区划图

表1 山西省下辖行政区划数

地级行政区

(11个地级市)

| 县级行政区

(117个县区:26个市辖区、11个县级市、8个县)

| 太原市

| 小店区、万柏林区、迎泽区、古交市、杏花岭区、清徐县、尖草坪区、

晋源区、阳曲县、娄烦县

| 吕梁市

| 孝义市、柳林县、兴县、汾阳市、离石区、中阳县、临县、交城县、

交口县、岚县、方山县、文水县、石楼县

| 晋中市

| 介休市、灵石县、榆次区、寿阳县、平遥县、昔阳县、太谷县、和顺县、祁县、左权县、榆社县

| 长治市

| 上党区、襄垣县、长子县、沁源县、潞州区、屯留区、潞城区、武乡县、壶关县、黎城县、平顺县、沁县

| 晋城市

| 泽州县、高平市、阳城县、沁水县、城区、陵川县

| 临汾市

| 乡宁县、尧都区、蒲县、洪洞县、襄汾县、安泽县、霍州市、侯马市、

古县、曲沃县、翼城县、吉县、永和县、隰县、浮山县、汾西县、大宁县

| 大同市

| 云冈区、左云县、平城区、广灵县、云州区、天镇县、新荣区、灵丘县、浑源县、阳高县

| 朔州市

| 山阴县、怀仁市、平鲁区、朔城区、右玉县、应县

| 忻州市

| 河曲县、宁武县、原平市、保德县、五台县、忻府区、代县、繁峙县、

静乐县、五寨县、定襄县、偏关县、岢岚县、神池县

| 运城市

| 河津市、盐湖区、闻喜县、新绛县、永济市、芮城县、垣曲县、稷山县、平陆县、夏县、临猗县、万荣县、绛县

| 阳泉市

| 盂县、郊区、平定县、城区、矿区

|

在前几期公众号中,我们针对2019年山西省县域财政收支规模进行了简要分析。总的来看,山西省县域间财政收支严重不平衡,财政收支矛盾较大。2019年山西省一般公共预算收入2347.6亿元,同比增长2.4%,增收55亿元;一般公共预算支出执行4713.1亿元,同比增长10%,增支427.7亿元;全省总财政自给率为49.81%,未超过一半。

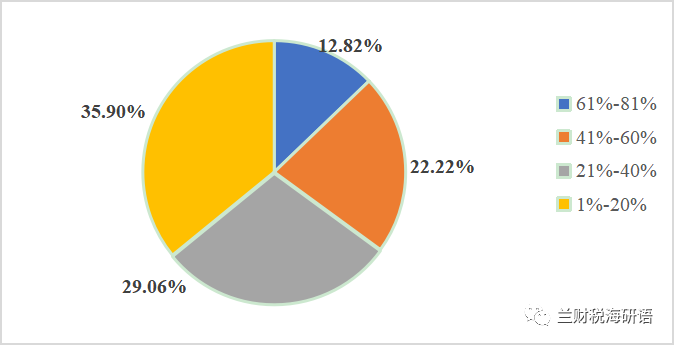

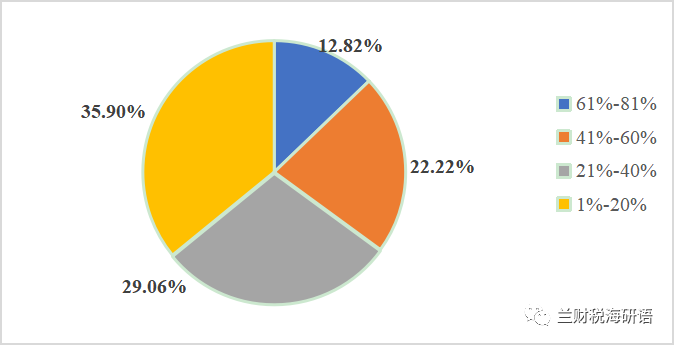

财政自给率是指地方财政一般公共预算收入与地方财政一般公共预算支出的比值,也是判断一个地区发展健康与否的重要指标。本文首先对山西省11个市的财政自给率进行简要对比分析;其次将各县域的财政自给率划分为4个梯度,分别是61%-81%、41%-60%、21%-40%以及1%-20%,以此为基础讨论各梯度的县域财政发展情况;最终,对比各县域GDP排位与财政自给率排位,判断两者之间的关联程度。

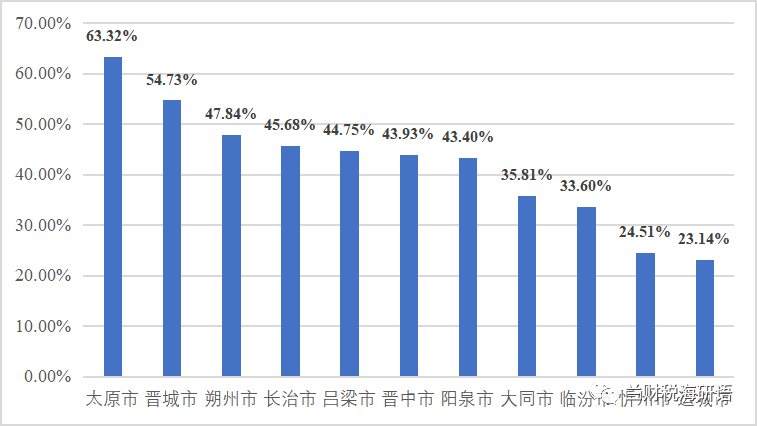

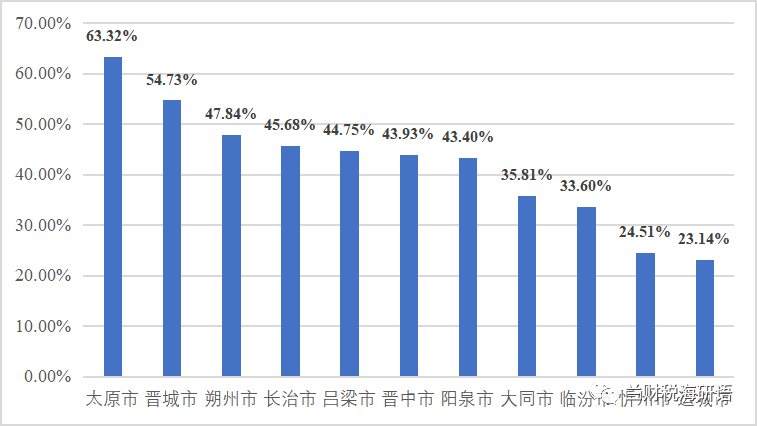

一、2019年山西省各市财政自给率

从2019年山西省11个市的财政自给率来看,各市之间存在明显差距。财政自给率最高的是太原市,2019年太原市的一般公共预算收入为386.62亿元,一般公共预算支出为610.62亿元,财政自给率为63.32%,是全省唯一的一个财政自给率超过60%的市。财政自给率位列第二与第三的是晋城市(54.73%)和朔州市(47.84%);财政自给率最低的是运城市(23.14%),其次是忻州市(24.51%),都低于30%。其中,太原市的财政自给率是运城市的2.74倍。

图2 2019年山西省各市财政自给率

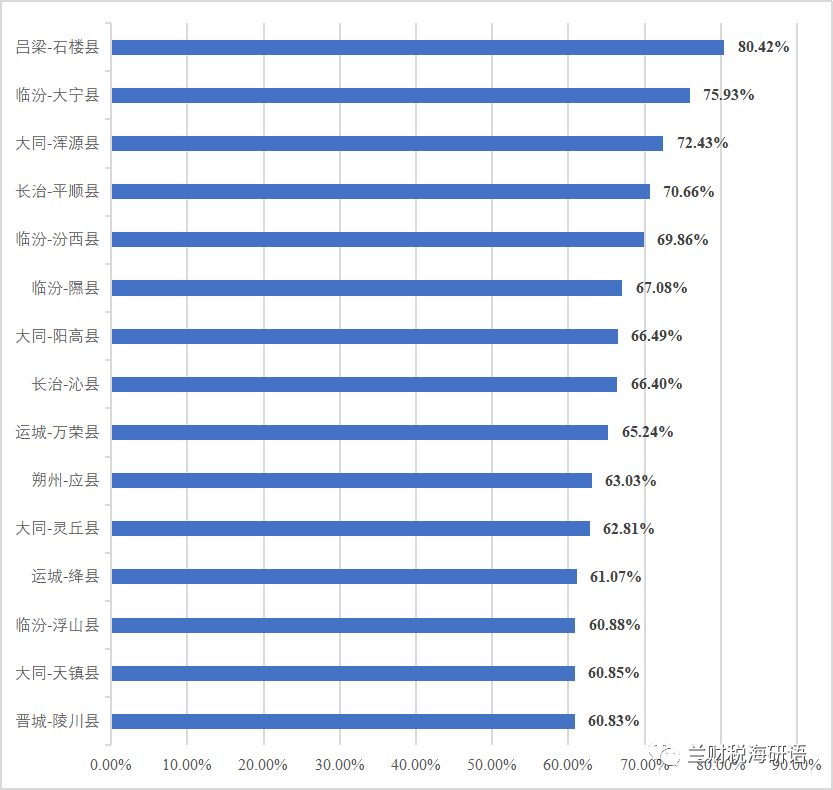

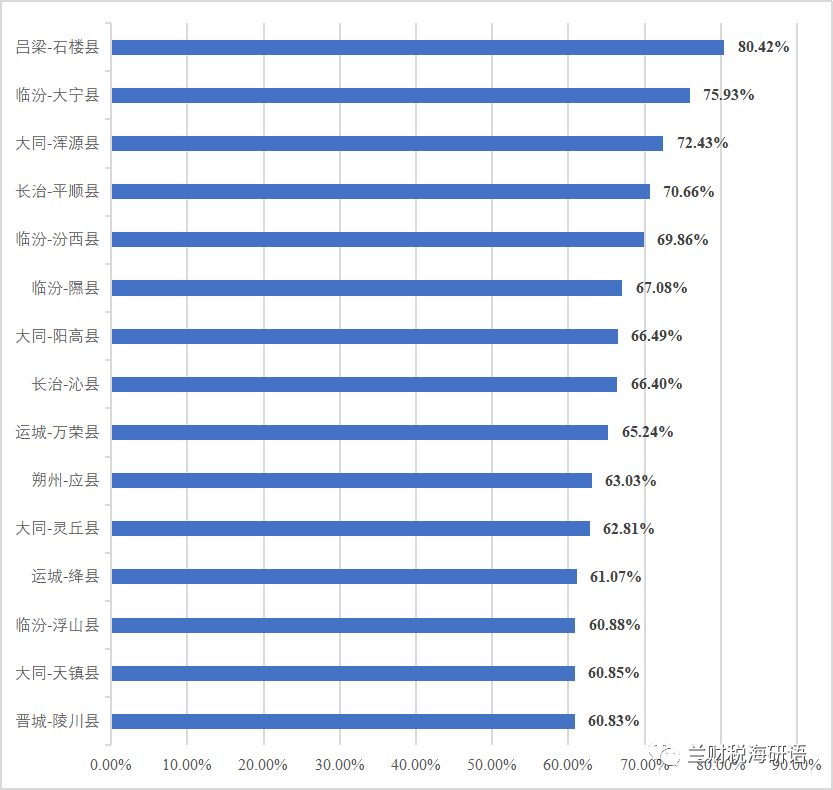

二、第一梯度财政自给率(61%-81%)

在山西省117个县域中,2019年财政自给率超过60%的县域有15个,占总县域数量的比重为12.82%。其中,财政自给率排在前四位的地区分别属于吕梁、临汾、大同、长治市,吕梁市石楼区的财政自给率为80.42%,位列全市第一、全省第一,但即使是第一,仍未实现完全的自给自足;临汾大宁县的财政自给率排在第二位,为75.93%;大同市浑源县以72.43%位居第三,长治市平顺县70.66%排在第四,且只有这四个县的财政自给率超过了70%;财政自给率最低的是晋城市陵川县(60.83%)。但,需要注意的是,排在前5位的县所对应的GDP并不高,GDP排位与财政自给率的排位并不趋同;间接反映出该省财政自给率的高低与地区经济发展关联性不高。

图3 财政自给率超过60%的县域

三、第二梯度财政自给率(41%-60%)

财政自给率在41%-60%之间的县域有26个,占总县域数量的比重为22.22%。其中,临汾市永和县的财政自给率最高,为59.84%,其次是长治市壶关县(59.83%),排在第三位的是大同市广灵县,为59.62%;前三县的财政自给率均大于59%,特别接近60%;财政自给率最低的是运城市永济市,为40.09%,其次是阳泉市平定县(40.15%)。嘉善县的财政自给率是鹿城区的1.49倍。总体来说,这一梯度各县域的财政自给率差距较小。

图4 财政自给率在40%-60%间的县域

四、第三梯度财政自给率(21%-40%)

财政自给率在21%-40%之间的县域有34个,占总县域数量的比重为29.06%。其中,大同市欣荣区的财政自给率39.76%,位列第一。晋中市平遥县以38.60%位居第二,忻州市五台县排在第三位,为38.59%;财政自给率排在后三位的分别是晋中市榆次区(23%)、忻州市保德县(21.91%)及晋城市城区(21.03%)。大同市欣荣区的财政自给率是晋城市城区的1.89倍。

图5 财政自给率在20%-40%间的县域

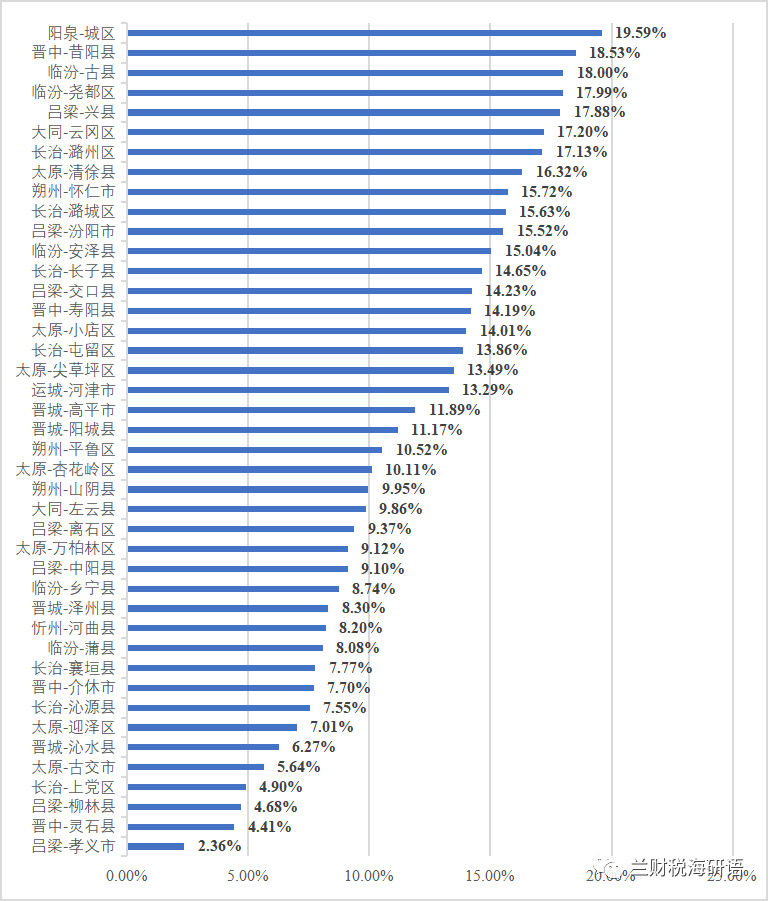

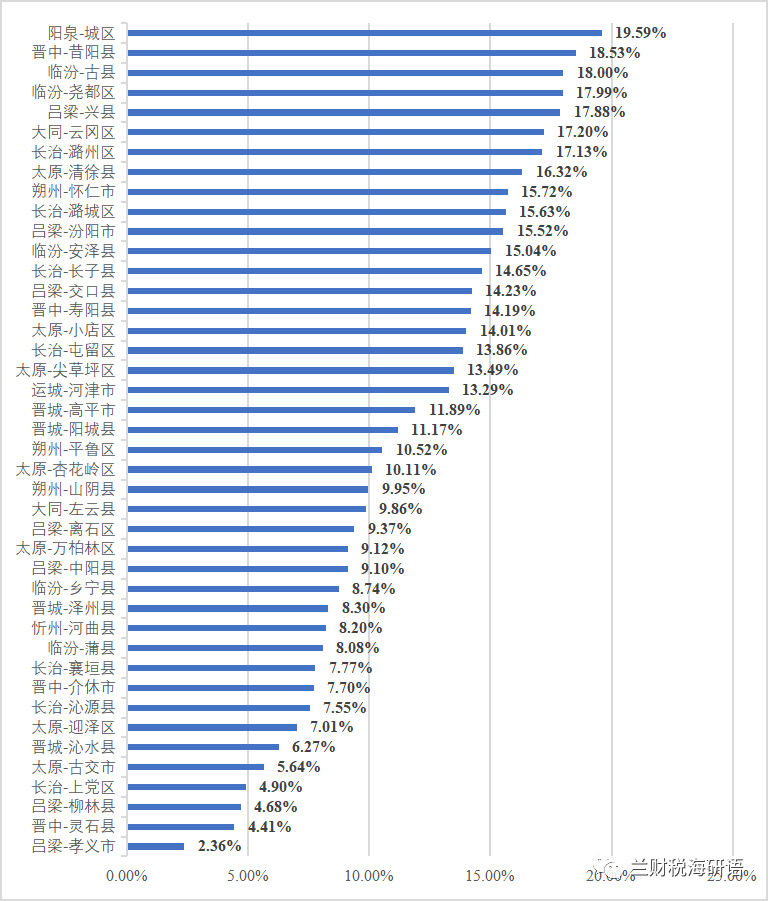

五、第四梯度财政自给率(1%-20%)

财政自给率在1%-20%之间的县域有42个,占山西省总县域数量的比重为35.90%。其中,阳泉市城区的财政自给率最高,为19.59%,其次是晋中市昔阳县,为18.53%,排在第三位的是临汾市古县,为18.00%。财政自给率最低的是吕梁市孝义市(2.36%),其次是晋中市灵石县(4.41%),且吕梁市柳林县(4.68%)、长治市上党区(4.41%)的财政自给率也未超过5%。阳泉市城区的财政自给率是吕梁市孝义市的8.31倍。第四梯度不仅数量多财政自给率低,且财政差异很大。

图6 财政自给率小于20%的县域

综合以上四个梯度,可以发现:山西省的县域的财政自给率普遍较低,没有一个县域的财政自给率超过100%;第一、二、三、四梯度的财政自给率逐渐降低,但县域个数所占比重却逐渐上升(详见图7);甚至超过1/3的县区位于第四梯度,财政自给率均低于20%,更不容乐观的是有19个县区的财政自给率低于10%,可见县域本级的财政质量很不好。

图7 县域财政自给率的梯度分布图

总的来说,2019年山西省90个县域间财政自给率水平存在差距。与此同时,各市经济财政格局分化明显,地区间差距依然较大,发展不平衡和不充分的问题依然突出。

六、县域GDP排位与财政自给率排位对比

将每个县区的GDP和财政自给率按照数值大小进行降序排列并且进行排位,用淡粉色标记GDP排位的81-117名和财政自给率排位的1-39名;用淡绿色标记GDP排位的1-39名和财政自给率排位的81-117名;通过观察发现,财政自给率高的县区所对应的GDP反而排位较低,这个现象和我们直观理解的“GDP高,财政自给率也较高”结论相反。具体原因有待继续深入分析,但可以判断的是,山西省的县域本级的财政状况并不好,自给率偏低且结构较差。

县域

| GDP排位

| 财政自给率排位

| 县域

| GDP排位

| 财政自给率排位

| 吕梁-石楼县

| 115

| 1

| 临汾-侯马市

| 50

| 60

| 临汾-大宁县

| 117

| 2

| 吕梁-岚县

| 95

| 61

| 大同-浑源县

| 96

| 3

| 阳泉-矿区

| 32

| 62

| 长治-平顺县

| 111

| 4

| 朔州-朔城区

| 12

| 63

| 临汾-汾西县

| 113

| 5

| 吕梁-方山县

| 92

| 64

| 临汾-隰县

| 114

| 6

| 太原-晋源区

| 70

| 65

| 大同-阳高县

| 89

| 7

| 阳泉-盂县

| 41

| 66

| 长治-沁县

| 106

| 8

| 晋中-和顺县

| 84

| 67

| 运城-万荣县

| 69

| 9

| 临汾-霍州市

| 68

| 68

| 朔州-应县

| 74

| 10

| 运城-盐湖区

| 15

| 69

| 大同-灵丘县

| 90

| 11

| 大同-平城区

| 6

| 70

| 运城-绛县

| 79

| 12

| 忻州-宁武县

| 76

| 71

| 临汾-浮山县

| 99

| 13

| 吕梁-交城县

| 60

| 72

| 大同-天镇县

| 101

| 14

| 晋中-榆次区

| 13

| 73

| 晋城-陵川县

| 97

| 15

| 忻州-保德县

| 67

| 74

| 临汾-永和县

| 116

| 16

| 晋城-城区

| 8

| 75

| 长治-壶关县

| 87

| 17

| 阳泉-城区

| 28

| 76

| 大同-广灵县

| 100

| 18

| 晋中-昔阳县

| 64

| 77

| 临汾-吉县

| 112

| 19

| 临汾-古县

| 93

| 78

| 运城-临猗县

| 34

| 20

| 临汾-尧都区

| 10

| 79

| 忻州-偏关县

| 104

| 21

| 吕梁-兴县

| 52

| 80

| 忻州-静乐县

| 103

| 22

| 大同-云冈区

| 7

| 81

| 忻州-岢岚县

| 105

| 23

| 长治-潞州区

| 5

| 82

| 忻州-繁峙县

| 72

| 24

| 太原-清徐县

| 29

| 83

| 忻州-神池县

| 109

| 25

| 朔州-怀仁市

| 20

| 84

| 运城-平陆县

| 91

| 26

| 长治-潞城区

| 46

| 85

| 运城-夏县

| 82

| 27

| 吕梁-汾阳市

| 27

| 86

| 忻州-定襄县

| 88

| 28

| 临汾-安泽县

| 77

| 87

| 吕梁-临县

| 63

| 29

| 长治-长子县

| 31

| 88

| 吕梁-文水县

| 71

| 30

| 吕梁-交口县

| 86

| 89

| 长治-黎城县

| 107

| 31

| 晋中-寿阳县

| 48

| 90

| 临汾-翼城县

| 73

| 32

| 太原-小店区

| 1

| 91

| 运城-垣曲县

| 78

| 33

| 长治-屯留区

| 39

| 92

| 大同-云州区

| 44

| 34

| 太原-尖草坪区

| 9

| 93

| 运城-稷山县

| 65

| 35

| 运城-河津市

| 16

| 94

| 忻州-五寨县

| 108

| 36

| 晋城-高平市

| 19

| 95

| 晋中-榆社县

| 102

| 37

| 晋城-阳城县

| 23

| 96

| 运城-芮城县

| 62

| 38

| 朔州-平鲁区

| 22

| 97

| 忻州-代县

| 75

| 39

| 太原-杏花岭区

| 3

| 98

| 阳泉-平定县

| 53

| 40

| 朔州-山阴县

| 38

| 99

| 运城-永济市

| 45

| 41

| 大同-左云县

| 58

| 100

| 大同-新荣区

| 81

| 42

| 吕梁-离石区

| 37

| 101

| 晋中-平遥县

| 49

| 43

| 太原-万柏林区

| 4

| 102

| 忻州-五台县

| 83

| 44

| 吕梁-中阳县

| 56

| 103

| 临汾-曲沃县

| 54

| 45

| 临汾-乡宁县

| 40

| 104

| 朔州-右玉县

| 61

| 46

| 晋城-泽州县

| 14

| 105

| 临汾-襄汾县

| 43

| 47

| 忻州-河曲县

| 55

| 106

| 运城-闻喜县

| 36

| 48

| 临汾-蒲县

| 59

| 107

| 晋中-祁县

| 66

| 49

| 长治-襄垣县

| 25

| 108

| 忻州-忻府区

| 30

| 50

| 晋中-介休市

| 17

| 109

| 太原-娄烦县

| 110

| 51

| 长治-沁源县

| 42

| 110

| 临汾-洪洞县

| 33

| 52

| 太原-迎泽区

| 2

| 111

| 长治-武乡县

| 80

| 53

| 晋城-沁水县

| 21

| 112

| 晋中-太谷县

| 57

| 54

| 太原-古交市

| 98

| 113

| 晋中-左权县

| 85

| 55

| 长治-上党区

| 24

| 114

| 运城-新绛县

| 51

| 56

| 吕梁-柳林县

| 26

| 115

| 阳泉-郊区

| 47

| 57

| 晋中-灵石县

| 18

| 116

| 太原-阳曲县

| 94

| 58

| 吕梁-孝义市

| 11

| 117

| 忻州-原平市

| 35

| 59

|

|

|

|

数据、资料来源:

1.山西省统计局网站

2.山西省人民政府网站

|

京公网安备 11010802035448号

( 京ICP备19053597号-1,电话18600416813,邮箱1479971814@qq.com ) 了解Tax100创始人胡万军

优化与建议

隐私政策

京公网安备 11010802035448号

( 京ICP备19053597号-1,电话18600416813,邮箱1479971814@qq.com ) 了解Tax100创始人胡万军

优化与建议

隐私政策

京公网安备 11010802035448号

( 京ICP备19053597号-1,电话18600416813,邮箱1479971814@qq.com ) 了解Tax100创始人胡万军

优化与建议

隐私政策

京公网安备 11010802035448号

( 京ICP备19053597号-1,电话18600416813,邮箱1479971814@qq.com ) 了解Tax100创始人胡万军

优化与建议

隐私政策

【全网最全】31个省市!残保金政策汇编及申

【全网最全】31个省市!残保金政策汇编及申

全网最全|2022年失业保险稳岗补贴政策汇总

全网最全|2022年失业保险稳岗补贴政策汇总

2021年个税汇算容易出现哪些错误?税务总局

2021年个税汇算容易出现哪些错误?税务总局

【全网最全】历史上最高规模退税减税!2022

【全网最全】历史上最高规模退税减税!2022